お知らせ

発表日:2008年2月12日

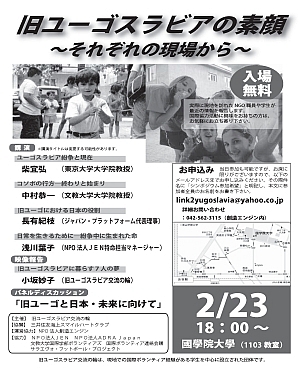

シンポジウム開催のお知らせ(2月23日)

旧ユーゴスラビアの素顔

〜それぞれの現場から〜

旧ユーゴスラビア交流の輪(代表:栗田俊輔、筑波大学2年)は、2月23日(土)午後6時より、東京・渋谷の国学院大学(1103号室)にて「旧ユーゴスラビアの素顔

〜それぞれの現場から〜

」と題した一般向けシンポジウムを開催致します(協賛:三井住友海上スマイルハートクラブ)。入場料は無料です。

本シンポジウムでは、旧ユーゴスラビアの研究者、元国連広報官、NGO職員を迎えて、多様な視点から旧ユーゴとはどのような地域であるのかをご紹介いたします。また、現地でボランティア活動を行った大学生が旧ユーゴの現状を報告します。

本シンポジウムは、より多くの方々に旧ユーゴへ興味を持っていただくことを目的としておりますので、ご家族、お友達をお誘いの上、お気軽にご来場頂けると幸いです。

なお、ご来場の際は、当日参加も可能ですが、お席に限りがございますので、下記のメールアドレスまで事前にお申し込みされることをお勧めいたします。当団体が開催するシンポジウムには、毎年100人以上の来場がございます。

印刷用チラシは

こちら(ダウンロードしてご利用下さい)。

参加申し込み方法

件名に「シンポジウム参加希望」と明記の上、ご来場される方全員のお名前を以下のメールアドレスまでお送り下さい。

link2yugoslavia@yahoo.co.jp

お問い合わせ

上記メールアドレスか、Tel.042-562-3115(広報代理

NPO法人「創造エンジン」)まで。

シンポジウムの詳細

■講演

ユーゴスラビアの歴史と現在

柴宜弘(東京大学大学院教授)

コソボの行方-終わりと始まり

中村恭一(文教大学大学院教授)

旧ユーゴにおける日本の役割

長有紀枝(ジャパン・プラットフォーム代表理事)

日常を生きるために―紛争中に生まれた命

浅川葉子(NPO 法人JEN特命担当マネージャー)

■映像報告

旧ユーゴスラビアに暮らす7人の夢

小坂妙子(旧ユーゴスラビア交流の輪)

■パネルディスカッション

「旧ユーゴと日本・未来に向けて」

(講演内容は、一部変更される可能性もございますので、ご了承下さい。)

■講師プロフィール

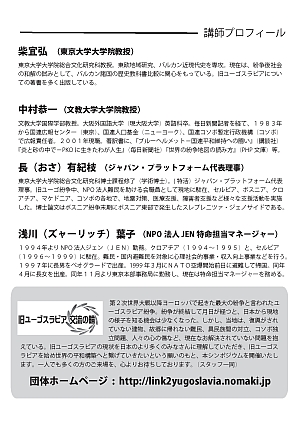

柴宜弘(東京大学大学院教授)

東京大学大学院総合文化研究科教授。東欧地域研究、バルカン近現代史を専攻。現在は、紛争後社会の和解の試みとして、バルカン諸国の歴史教科書比較に関心をもっている。旧ユーゴスラビアについての著書を多く出版している。

中村恭一(文教大学大学院教授)

文教大学国際学部教授。大阪外国語大学(現大阪大学)英語科卒。毎日新聞記者を経て、1983年から国連広報センター(東京)、国連人口基金(ニューヨーク)、国連コソボ暫定行政機構(コソボ)で広報責任者。2001年現職。著訳書に、『ブルーヘルメット−国連平和維持への闘い』(講談社)『炎と砂の中で−PKOに生きたわが人生』(毎日新聞社)『世界の紛争地図の読み方』(PHP文庫)等。

長(おさ)有紀枝(ジャパン・プラットフォーム代表理事)

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。( 特活)ジャパン・プラットフォーム代表理事。旧ユーゴ紛争中、NPO 法人難民を助ける会職員として現地に駐在、セルビア、ボスニア、クロアチア、マケドニア、コソボの各地で、地雷対策、医療支援、障害者支援など様々な支援活動を実施した。博士論文はボスニア紛争末期にボスニア東部で発生したスレブレニツァ・ジェノサイドである。

浅川(ズャーリッチ)葉子(NPO 法人JEN 特命担当マネージャー)

1994年よりNPO 法人ジェン(JEN)勤務。クロアチア(1994〜1995)と、セルビア(1996〜1999)に駐在。難民・国内避難民を対象に心理社会的事業・収入向上事業などを行う。1997年に長男をベオグラードで出産。1999 年3月にNATO空爆開始前日に避難して帰国。同年4月に長女を出産。同年11月より東京本部事務局に勤務し、現在は特命担当マネージャーを務める。